In fondo il documento di approfondimento di Our Voice

In questi ultimi mesi il caso di Alfredo Cospito ha aperto un dibattito politico e mediatico molto acceso sulla questione penitenziaria del nostro Paese e più precisamente sul regime del 41 bis.

Premettiamo che il carcere è uno dei luoghi dove si dovrebbero realizzare di più i principi di uguaglianza, di solidarietà e di rieducazione previsti e sanciti nella nostra Costituzione. Ma è anche un luogo con equilibri molto delicati, che richiede sempre valutazioni serie, rigorose, ragionevoli, individualizzate e che, soprattutto, necessita di continui bilanciamenti tra diritti e libertà contrapposte. Per questo motivo non possiamo permetterci di cadere in generalizzazioni o semplificazioni, accomunando sotto le stesse considerazioni detenuti con passati, storie giudiziarie, livelli di pericolosità e peculiarità completamente diverse. Né possiamo limitarci a dividere il dibattito nella mera etichettatura di “giustizialisti” e “garantisti”. Sono categorizzazioni profondamente fuorvianti.

La questione carceraria è molto più complessa e deve essere trattata e discussa con cautela e precisione.

Di fronte agli slogan che incitano all’abolizione dell’intero 41 bis o che definiscono tale regime come una "tortura" o una "vendetta di Stato” è necessario ricordare che si tratta di uno strumento applicato non con un carattere afflittivo, ma esclusivamente preventivo. Significa che deve sussistere un rischio per il quale il detenuto, di solito a capo di organizzazioni mafiose o terroristiche, possa continuare a comandare dall’interno del carcere, gestendo le attività esterne illecite e mandando ordini. Questo accadeva prima dell’entrata in vigore del 41 bis, tanto che uno dei carceri principali di Palermo veniva chiamato “Grand Hotel Ucciardone”. Sfatiamo, quindi, un mito importante: il criterio per cui si applica il 41 bis non è l’aver provocato la morte di una o più persone.

Inoltre, si tratta di un regime speciale, che non viene previsto per tutti i boss mafiosi. Secondo la relazione del Ministero della Giustizia, i detenuti al 41 bis nel 2021 erano poco più di 700, la maggior parte dei quali affiliati a Cosa nostra, alla ‘Ndrangheta, alla Camorra, alla criminalità organizzata pugliese e lucana. Solo tre erano detenuti condannati per reati non di mafia. Numeri non distanti da quelli attuali. Oggi al 41 bis troviamo boss stragisti e spietati come Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella, Carlo Greco, Sandro Lo Piccolo, Pasquale Condello (detto ‘U Supremu), Nitto Santapaola, Francesco Schiavone e molti altri. Persone che non si sono mai fatte scrupoli nell’ordinare omicidi e stragi, indifferentemente nei confronti di qualsiasi persona, sia essa un uomo, donna o bambino.

Ovviamente anche per il peggiore criminale può esserci un percorso rieducativo: quest’ultimo generalmente non passa dal numero di lauree o di diplomi presi in carcere, da mere dichiarazioni dissociative, dalla buona condotta o dal comportamento di “detenuto modello”. Tutt’altro. L’appartenenza ad un’organizzazione mafiosa è una cosa seria e l’affiliazione, se non viene interrotta, dura per tutta la vita. Per questo, l’unica strada riabilitativa deve passare necessariamente dalla collaborazione con la giustizia, quindi da un messaggio di inaffidabilità che viene mandato agli affiliati esterni.

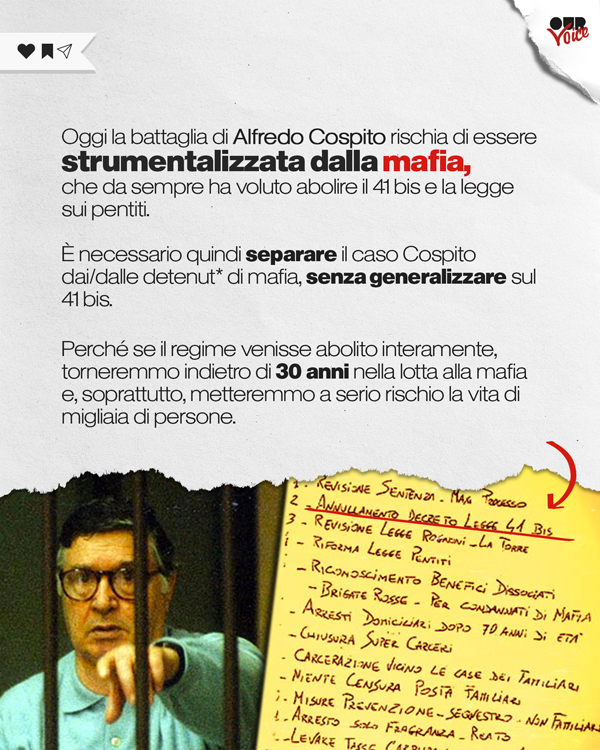

Oggi la battaglia di Alfredo Cospito rischia di essere seriamente strumentalizzata dalla mafia e da una certa parte di sistema che da sempre ha voluto abolire il 41 bis e la legge sui pentiti. Ma cosa succederebbe se boss del calibro dei Graviano o di Bagarella potessero accedere (come già sta accadendo) a benefici penitenziari (come permessi premio, semilibertà, libertà condizionale) o se in ogni caso, potessero tornare a dare ordini dal carcere? Perché è di questo che stiamo parlando.

Sull’altro ago della bilancia ci sono la vita, la sicurezza e la libertà di migliaia di persone innocenti. E non si tratta solo di magistrati, nei cui confronti sono ancora in corso progetti di attentato, ma anche delle centinaia di imprenditori vittime di estorsioni, delle persone migranti vittime del caporalato, delle donne e dei bambini/e vittime di violenze, di omicidi, della tratta sessuale o del traffico di organi, di tutti quei giovani che muoiono ogni mese per effetto di overdose da crack e per assunzione di sostanze stupefacenti. È una realtà e una responsabilità che non possiamo non sentirci sulle spalle ogni volta che tocchiamo il tema del 41 bis, generalizzando indiscriminatamente su tutti i detenuti.

Allo stesso tempo, il 41 bis deve sempre essere applicato con rigore, serietà e ragionevolezza, nei casi necessari, in ragione del suo scopo preventivo, proprio perché si tratta di una misura che limita fortemente la libertà (nei colloqui, nell’ora d’aria ecc...).

Ma al di là del 41 bis, ci sono tantissime storie che restano ignote all’interno del carcere: sono le vite “scartabili” della maggior parte dei detenuti che oggi popolano gli istituti penitenziari. Vite di persone indigenti o immigrate, che magari hanno commesso un furto o una rapina per ragioni di sopravvivenza.

Vite ridotte ai margini da politiche neoliberiste: come se la povertà, la disoccupazione, la mancanza di opportunità, l’ingresso nel giro della manovalanza della criminalità organizzata fosse una scelta o una colpa. Vite che sono lo specchio della più profonda e diffusa ingiustizia sociale, mai affrontata dalla politica e dai governi (di qualsiasi colore). Sono le storie di chi fin dalla nascita ha più possibilità di entrare dentro un carcere rispetto ad altri.

Questi detenuti vivono e subiscono, a causa di gravissime mancanze, inerzie e responsabilità politiche, le condizioni drammatiche di istituti carcerari abbandonati dallo Stato. Carceri, per esempio, come quello di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), costruito per rispondere al sovraffollamento del carcere di Poggioreale e realizzato in mezzo ad una discarica coperta con materiali forniti dalla camorra del clan dei Casalesi. Carceri che non hanno acqua potabile né servizi igienici, sanitari o alimentari minimi. Carceri dove ogni giorno aumentano i suicidi di chi ha perso la speranza, gli atti di autolesionismo di chi non ha altri modi per chiedere attenzione, i soprusi e le violenze di chi subisce le prepotenze delle gerarchie mafiose e criminali ricreatesi all’interno delle celle.

Un disagio che rimane fuori dall’attenzione mediatica e che, se viene affrontato, si confonde nella generalizzazione o nella moltitudine delle informazioni. Quando invece, dovrebbe essere forte e coincisa la pretesa di investimenti da parte della politica: nella ridefinizione degli spazi; nell’ampliamento degli organici; nella motivazione del personale penitenziario; nella predisposizione di maggiori opportunità lavorative e rieducative individualizzate e non temporanee o confusionarie.

Ma al profondo disagio sociale la classe politica ha sempre risposto in due modi: da una parte aumentando le pene e criminalizzando la sofferenza e la marginalità, facendo del carcere una discarica sociale, soprattutto per i più indigenti o per chi commette reati rientranti nella “illegalità di sussistenza”. E dall’altro creando percorsi clientelari e di garanzia nei confronti di politici, “colletti bianchi”, finanzieri o banchieri (per esempio la riforma della giustizia di Marta Cartabia che, tagliando i processi, ha favorito l’impunità a queste categorie), la cui presenza dentro il carcere si aggira intorno ad una percentuale di a malapena allo 0.3%.

Alle profonde disuguaglianze sociali si risponde con ulteriori disuguaglianze all’interno del carcere: chi è ben inserito in una rete sociale e politica o chi ha soldi per permettersi buoni avvocati, può fare ricorsi e avere spazio in televisione. Mentre chi è “senza potere” rimane marginalizzato da una società e da una politica disinteressata, che strumentalizza le loro vite, affondando sempre di più in un perbenismo e in un moralismo ipocriti e lontani anni luce dalla realtà dei fatti.

Nel Paese delle contraddizioni accade che detenuti responsabili della morte di decine di persone innocenti vengano scarcerati o possano accedere a benefici anche senza pentirsi, tornando ai propri posti di comando.

Accade che politici finanziatori della mafia siedano in Parlamento senza neanche un anno di carcere alle loro spalle; che i favoreggiatori della mafia tornino a gestire la cosa pubblica o ad influenzare le elezioni politiche; o che le azioni di chi, esponente di Stato, ha trattato con Cosa nostra, vengano giustificate da “ragioni solidaristiche”. Accade che gli “imputati ricchi e potenti” si trasformino nei “deboli” a cui bisogna apprestare maggiori tutele: poiché c'è chi la pensa come il nostro attuale Ministro della giustizia, il quale ha affermato recentemente che i deboli non sono solo i diseredati o gli emarginati, ma soprattutto “i potenti” con grandi patrimoni da perdere, cioè “i più intimoriti di fronte al magistrato”.

Accade, infine, che mentre siamo tutti troppo impegnati nei nostri problemi quotidiani, lo Stato-mafia non ha mai smesso di rappresentare un’emergenza democratica nel nostro Paese, resistendo ormai da più di 160 anni. Dentro e fuori carcere.

Per leggere il documento di approfondimento redatto da Our Voice: clicca qui!

Info: ourvoice.it

Dossier caso Alfredo Cospito

ARTICOLI CORRELATI

Caso Cospito, Di Matteo: ''Potrebbe esserci saldatura tra gruppi anarchici e mafia''

Ardita: ''Cospito funzionale ad abbattere 41bis''. Rischio saldatura anarchici e boss

Oltre il caso Cospito: 41 bis nel mirino. E i boss che sorridono

Ergastolo e 41 bis: tra permessi premio e svuotamenti la mafia spera

Caso Cospito, parla la Dna: ''È pericoloso, ma ci sarebbe un'alternativa al 41bis''