di Andrea Palladino - 20 marzo 2014

di Andrea Palladino - 20 marzo 2014

Era il 20 marzo 1994 quando la giornalista del Tg3 e l'operatore MIran Hrovatin venivano uccisi in Somalia. E in due decenni tra depistaggi, commissioni d'inchiesta andate a vuoto e testimonianze poi ritrattate resta ancora un elenco infinito di nodi irrisolti. Mentre parte una raccolta firme per ottenere luce sul caso

“Questi non li fermi più”. Piero abbassa lo sguardo, per poi - con uno scatto - puntarti gli occhi neri e felini. Di cognome fa Sebri, di mestiere una volta faceva il trafficante. Di rifiuti, nei paesi del Centroamerica. Oggi segue la carovana antimafia a nord ovest di Milano e racconta quello che era il suo mondo. “Io non posso dimenticare Ilaria Alpi - aggiunge - perché so quello che è accaduto, so che se una giornalista fa troppe domande in giro la devi fermare, costi quel che costi”.

Mogadiscio, 20 marzo 1994. Lo stesso giorno della smobilitazione del nostro contingente dopo la prima missione Onu. Perdente, come tante altre. L’inviata del Tg3 Ilaria Alpi ha fretta, è appena arrivata con il suo operatore da un viaggio nel nord della Somalia, a Bosaso. Un luogo pericoloso come una palude, una città off-limits per i giornalisti italiani, come racconterà qualche anno dopo una fonte etiope alla Dia di Genova. Ha fretta Ilaria, ha un servizio importante, lo annuncia al suo caporedattore: “Lasciatemi spazio questa sera, ho roba grossa”. Alloggia all’Hotel Sahafi, base dove incrocia i colleghi delle testate estere. Ha sempre evitato di passare le notti nella casa del trasportatore italiano Giancarlo Marocchino, una vera potenza a Mogadiscio, rientrato in Somalia dopo un’espulsione decisa dagli Usa, per sospetto traffico d’armi. E’ l’ora di pranzo, esce di corsa con Miran Hrovatin, l’operatore arrivato da Trieste, esperto di scenari di guerra. L’ultimo viaggio dura pochi chilometri, in una Mogadiscio sconvolta da tre anni di guerra civile, lasciata allo sbando dalla missione Unosom, in ritirata. L’aspettano, la seguono, in sette, armati. E’ un’agguato. Un colpo di Ak47 prima colpisce Miran, poi una mano - ancora ignota - va verso di lei: uno sparo diretto alla nuca, con arma corta, dirà il perito medico durante la visita esterna. Nessuno li poteva fermare. O meglio, nessuno li ha voluti fermare: certe domande, certe inchieste era meglio non farle in Somalia.

La copertina che l'Espresso ha dedicato al caso nel 2005

Questa è l’unica verità a distanza di vent’anni sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Tutto il resto è un’immensa nebulosa di depistaggi, di testimoni che spariscono, fuggiti o morti per overdose. Quattro magistrati, una commissione parlamentare d’inchiesta che partorì la tesi bislacca dell’omicidio causale. E un silenzio - colpevole - di chi sapeva, di chi poteva portare ad individuare mandanti ed esecutori. Ovvero dello Stato. “Ilaria Alpi, con le informazioni che aveva raccolto, era in grado di creare problemi enormi all’interno di governi”, prosegue Piero Sebri. E parla a ragion veduta: in tribunale testimoniò sul caso Alpi raccontando di un suo incontro con uomini dei servizi: “Mi dissero che quella giornalista era sistemata”. Venne querelato e, alla fine di un lungo processo, prosciolto in Cassazione.

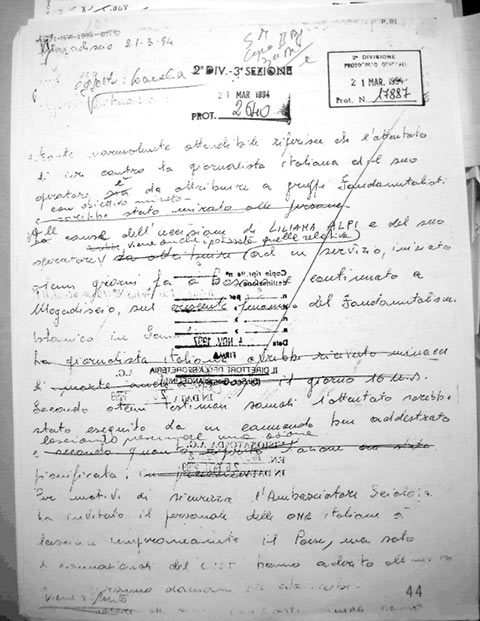

Il silenzio dello Stato lo vedi in trasparenza leggendo le carte dei tanti processi sul caso Alpi-Hrovatin. La nebulosa che ha reso intricato il caso inizia subito, poche ore dopo la loro morte. Il 21 marzo 1994 l’agente del Sismi a Mogadiscio Alfredo Tedesco manda un primo messaggio a Forte Braschi: “La giornalista italiana - scrive - avrebbe ricevuto minacce di morte anche a Bosaso il giorno 16 u.s. Secondo alcuni testimoni somali l’attentato sarebbe stato eseguito da un commando bene addestrato e secondo quanto riferito l’azione era stata pianificata in precedenza”.

Uno scenario chiaro, descritto da un agente che conosceva bene - per il suo ruolo - Mogadiscio. Queste parole in buona parte spariranno. Una penna - ancora anonima - cancellò e modificò quelle frasi: “Secondo alcuni testimoni somali - si legge sul messaggio modificato - l’attentato sarebbe stato eseguito da un commando ben addestrato lasciando presumere un’azione pianificata”. Spariscono le minacce, indebolendo la tesi dell’esecuzione. E ancora lo stesso agente Tedesco scriveva il 24 marzo che “appare evidente la volontà dell’Unosom di minimizzare sulle reali cause” dell’agguato. Messaggio, questo, che si ribalta dopo l’intervento della mano anonima a Roma, diventando: “L’Unosom sta orientando le indagini sulla tesi della tentata rapina”. Ecco pronta la tesi di comodo.

Il messaggio dell'agente Sismi a Mogadiscio Alfredo Tedesco, modificato eliminando il riferimento alle minacce a Ilaria Alpi

(Clicca l'immagine per scaricare il documento in PDF)

E’ solo l’inizio. L’indagine giudiziaria per quattro anni conclude ben poco. Cambiano diverse volte i magistrati, per poi approdare al pm Franco Ionta. Qui avviene una svolta: l’ambasciatore italiano Cassini torna dalla Somalia a metà del 1997 con un testimone ritenuto chiave, tale Ahmed Ali Rage, detto Gelle. Racconta che era presente sul luogo dell’agguato, riconosce uno dei componenti del gruppo di fuoco, Hashi Omar Assan, detto Faudo. Le autorità italiane lo fanno arrivare a Roma insieme ad un gruppo di somali che denunciavano di aver subito torture dai militari italiani. Subito dopo la sua deposizione davanti alla commissione parlamentare Gallo che indagava sul comportamento del contingente in Somalia, la Digos - guidata da Lamberto Giannini - lo arresta.

Gelle, il testimone chiave, tre mesi dopo l’interrogatorio sparisce: non deporrà mai davanti ai giudici. Nel 2002 arriva la condanna per Hashi, ancora oggi in carcere scontando la pena di 26 anni di reclusione. Accade, però, qualcosa di imprevisto. Il giornalista somalo in servizio a Rai international Mohamed Sabrie Aden riceve una telefonata proprio da Gelle - o da qualcuno che si spacciava per il testimone: “Ho inventato tutto d’accordo con le autorità italiane”. Interrogarlo di nuovo sarebbe la prova del più clamoroso depistaggio e, soprattutto, potrebbe portare a quelle “autorità” che hanno sempre avuto l’interesse a non far uscire la verità sull’agguato di Mogadiscio. Eppure Gelle non si trova, spiegano gli uomini della Digos. Sanno che sta in Inghilterra, conoscono il suo nuovo nome, Abdi Ali Rage, il nome della moglie, il suo numero del sistema sanitario britannico, l’indirizzo dell’ufficio dove va a ritirare il sussidio ogni quindici giorni. Niente da fare, è una vera primula rossa per il governo italiano.

L’elenco dei nodi irrisolti potrebbe proseguire all’infinito. A partire dallo strano movimento di navi a Bosaso, proprio nei giorni del viaggio di Ilaria e Miran. Lei voleva capire meglio la storia del peschereccio della compagnia italo-somala Shifco, sequestrato dai pirati della Migiurtina. Una compagnia che nel 2003 l’Onu indicherà in un rapporto come coinvolta nel traffico d’armi. Relazione, questa, che mai verrà presa in considerazione dalla commissione d’inchiesta guidata da Carlo Taormina, che alla fine abbraccerà la tesi Unosom, l’omicidio casuale. Oggi, dopo vent’anni, il caso è ancora aperto, con una richiesta nata da Greenpeace e da una petizione di Articolo 21 per desecretare tutti i documenti . Lo Stato, in fondo, almeno questo lo deve a Ilaria e Miran.

Tratto da: espresso.repubblica.it