Reportage - Seconda parte

di Margherita Furlan

In Etiopia, culla dell’umanità, nell’Afar Triangle, il 24 novembre 1974, il paleoantropologo Donald Johanson scoprì lo scheletro più completo di un antenato umano antico, un australopiteco di oltre 3,2 milioni di anni. La sera stessa aveva già un nome, Lucy, suggerito dalle note di “Lucy in the sky with diamonds” dei Beatles. In Etiopia il reperto è invece conosciuto come Dinqinesh, che in lingua amharica significa "sei meravigliosa". Dal 2007 lo scheletro fossile e i reperti a esso associati furono esposti negli Stati Uniti in una mostra intitolata “L'eredità di Lucy: i tesori nascosti dell’Etiopia". Lucy fu riportata in Etiopia da Barack Obama solo nel 2013, quando l’Impero d’Occidente, già in decadenza, decise d’investire lì, nel cuore del Corno d’Africa.

Sviluppo sostenibile?

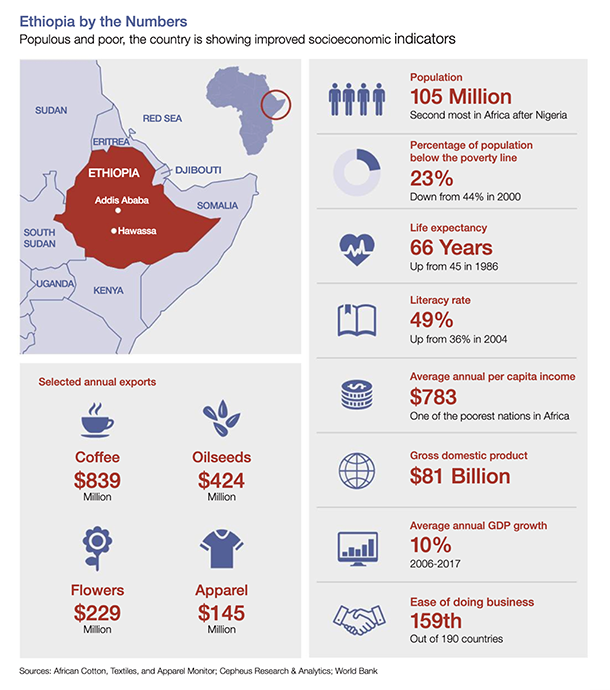

Oggi l’Etiopia ospita una popolazione stimata in circa 110 milioni di abitanti - il 60% sotto i 25 anni - divisi in più di 80 tribù e da 90 lingue differenti. Le continue rivalità tra le etnie fanno dell’Etiopia il Paese con il più alto numero di rifugiati interni al mondo, 3 milioni di persone - un fenomeno che supera persino la realtà siriana, secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA). Attualmente sono 8,13 milioni le persone nel Paese del Corno d’Africa che necessitano di aiuti alimentari, mentre 10,5 milioni di etiopi sono privi dell'accesso all’acqua potabile. Nel 2015 il FMI decise la grande svolta, inserendo l’Etiopia nella lista delle cinque economie con i tassi di crescita più elevati al mondo e permettendo così al governo di Addis Abeba di varare il piano quinquennale 2016-2020 attualmente in vigore, il Growth and Transformation Plan (GTP II), che da priorità alle esportazioni della manifattura, in particolare agro-industria e tessile, e all’infrastrutturazione, produzione e distribuzione di energia da fonti diversificate. Tuttavia, il PIL del Paese, nonostante la crescita tra il 2005 e il 2016 a tassi medi annui di oltre il 10%, oggi sfiora i soli 783 $ pro capite. Dato l’alto tasso di povertà delle aree rurali, attraversate oggi da un modello non inclusivo di agricoltura fondato su coltivazioni commerciali di vasta scala e sottoposto a pressioni insostenibili per un territorio molto vulnerabile, la crescita demografica si associa al fenomeno dell’urbanizzazione, alimentando marginalizzazione, discriminazioni e tensioni.

Dal nuovo schiavismo allo sfruttamento minorile

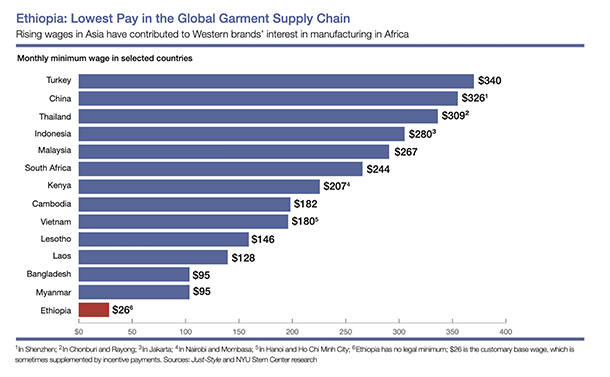

L'integrazione dell’Etiopia nell’economia mondiale sta passando soprattutto per la transizione da un rapporto privilegiato con l'Europa a relazioni sempre più strette con l'Asia (in particolare con la Cina) e, anche se solo in parte, con gli altri Paesi africani. La specializzazione produttiva resta però ancora concentrata in pochi settori, anzitutto quelli legati alle risorse pregiate del suolo e del sottosuolo, che non offrono opportunità d’impiego a una popolazione così giovane. In forte crescita è il comparto tessile. L’obiettivo di Addis Abeba è attrarre investimenti stranieri per creare il “Made in Etiopia” e aumentare così il fatturato delle esportazioni di abbigliamento da 145 milioni a un miliardo di dollari all’anno. Grazie anche ai livelli salariali di base, inferiori a quelli di qualunque altro Paese produttore di abbigliamento. I dipendenti etiopi, secondo uno studio pubblicato dal New York University Stern center for business and human rights, lavorano per 26 euro al mese in media (750 birr), meno di un terzo degli stipendi dei lavoratori del Bangladesh. Appena qualche mese fa, anche un’altra inchiesta, condotta dall’organizzazione per i diritti dei lavoratori Workers rights consortium, denunciava che gli operai e le operaie etiopi che fabbricano abiti per la compagnia statunitense Phillips-Van Heusen Corporation (Pvh) – che a sua volta produce per Tommy Hilfiger, Izod e Calvin Klein – sono anche sottoposti ad abusi. Nel parco industriale di Hawassa, un distretto specializzato nel sud dell’Etiopia, oggi sono impiegati circa 25mila operai e il governo punta a 60mila assunzioni. Qui si producono vestiti di grandi marchi venduti in Occidente: H&M, Calvin Klein, Levi’s, Gap, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Decathlon tra i tanti. 80 le multinazionali che vi operano, provenienti da 11 Paesi. La maggior parte dei lavoratori sono giovani donne provenienti da famiglie povere; non possono permettersi alloggi adeguati, cibo o mezzi di trasporto. Di norma dividono una stanza in quattro persone, senza bagno né impianto idrico interno, e appoggiano i materassi sul pavimento. Non hanno soldi a sufficienza per mangiare due pasti al giorno così spesso svengono durante i turni di lavoro. Sulla base del modello capitalistico, d’altronde, l’afflusso di lavoratori ha causato una grave inflazione nella regione circostante al parco industriale. I prezzi per le lenticchie o per la farina di teff, elemento indispensabile per l’enjera, piatto base della cucina etiope, sono volati alle stelle. Mentre l’affitto delle abitazioni è salito da 400 birr ($ 14) al mese fino a toccare i 1.500 birr (oltre $ 52). D’altro canto, le promesse del governo di costruire dormitori in prossimità delle aziende sono rimaste vane parole. Nè la Banca Mondiale per ora si è fatta avanti nel fornire prestiti alle compagnie produttrici al fine di garantire un letto ai lavoratori. Sono così necessarie ore di cammino alle giovani donne che, dopo i turni di lavoro, rientrano a dormire in qualche remota stanza, al buio. In conseguenza alle miserrime condizioni di vita dei lavoratori, si sono visti i primi scioperi che comunque, data anche la debolezza dei movimenti sindacali appena nati, non hanno inficiato la produttività, sulla quale invece incide l’assenza di una catena di approvvigionamento nazionale. A due anni dalla creazione del distretto tessile di Hawassa, l’Etiopia deve ancora importare tutto, dai bottoni alle stoffe. Il Paese sta dunque vendendo solamente manodopera a basso costo, come in Bangladesh, e questo non potrà portare a ricchezza agognata né l’indipendenza dalle grandi compagnie straniere, che, nel frattempo, hanno trovato un nuovo modo per aumentare i loro profitti. Il costo di produzione di una t-shirt fatta in Etiopia è inferiore a un euro. Nell’opulento Occidente, dove il necessario viene spesso confuso con il superfluo, come il benessere con il consumismo compulsivo, la stessa maglietta può facilmente essere venduta, nei negozi dalle vetrine colorate, a circa cento euro.

Grazie anche ai livelli salariali di base, inferiori a quelli di qualunque altro Paese produttore di abbigliamento. I dipendenti etiopi, secondo uno studio pubblicato dal New York University Stern center for business and human rights, lavorano per 26 euro al mese in media (750 birr), meno di un terzo degli stipendi dei lavoratori del Bangladesh. Appena qualche mese fa, anche un’altra inchiesta, condotta dall’organizzazione per i diritti dei lavoratori Workers rights consortium, denunciava che gli operai e le operaie etiopi che fabbricano abiti per la compagnia statunitense Phillips-Van Heusen Corporation (Pvh) – che a sua volta produce per Tommy Hilfiger, Izod e Calvin Klein – sono anche sottoposti ad abusi. Nel parco industriale di Hawassa, un distretto specializzato nel sud dell’Etiopia, oggi sono impiegati circa 25mila operai e il governo punta a 60mila assunzioni. Qui si producono vestiti di grandi marchi venduti in Occidente: H&M, Calvin Klein, Levi’s, Gap, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Decathlon tra i tanti. 80 le multinazionali che vi operano, provenienti da 11 Paesi. La maggior parte dei lavoratori sono giovani donne provenienti da famiglie povere; non possono permettersi alloggi adeguati, cibo o mezzi di trasporto. Di norma dividono una stanza in quattro persone, senza bagno né impianto idrico interno, e appoggiano i materassi sul pavimento. Non hanno soldi a sufficienza per mangiare due pasti al giorno così spesso svengono durante i turni di lavoro. Sulla base del modello capitalistico, d’altronde, l’afflusso di lavoratori ha causato una grave inflazione nella regione circostante al parco industriale. I prezzi per le lenticchie o per la farina di teff, elemento indispensabile per l’enjera, piatto base della cucina etiope, sono volati alle stelle. Mentre l’affitto delle abitazioni è salito da 400 birr ($ 14) al mese fino a toccare i 1.500 birr (oltre $ 52). D’altro canto, le promesse del governo di costruire dormitori in prossimità delle aziende sono rimaste vane parole. Nè la Banca Mondiale per ora si è fatta avanti nel fornire prestiti alle compagnie produttrici al fine di garantire un letto ai lavoratori. Sono così necessarie ore di cammino alle giovani donne che, dopo i turni di lavoro, rientrano a dormire in qualche remota stanza, al buio. In conseguenza alle miserrime condizioni di vita dei lavoratori, si sono visti i primi scioperi che comunque, data anche la debolezza dei movimenti sindacali appena nati, non hanno inficiato la produttività, sulla quale invece incide l’assenza di una catena di approvvigionamento nazionale. A due anni dalla creazione del distretto tessile di Hawassa, l’Etiopia deve ancora importare tutto, dai bottoni alle stoffe. Il Paese sta dunque vendendo solamente manodopera a basso costo, come in Bangladesh, e questo non potrà portare a ricchezza agognata né l’indipendenza dalle grandi compagnie straniere, che, nel frattempo, hanno trovato un nuovo modo per aumentare i loro profitti. Il costo di produzione di una t-shirt fatta in Etiopia è inferiore a un euro. Nell’opulento Occidente, dove il necessario viene spesso confuso con il superfluo, come il benessere con il consumismo compulsivo, la stessa maglietta può facilmente essere venduta, nei negozi dalle vetrine colorate, a circa cento euro.

La silenziosa competizione per il potere

È possibile modificare i tassi di sviluppo, spesso ci si chiede, e giungere a una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro? Forse, ma lo stato di equilibrio globale, alla luce di quanto abbiamo visto in Etiopia, dovrebbe probabilmente essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte e che ognuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano.  Altrimenti ci sarà sempre qualcuno pronto ad aprire uno squarcio nelle tradizioni e nella storia dei popoli, così diversi tra loro, per acquisire posizioni di maggior potere. Nel frattempo, molti di noi, in Europa, portano addosso il frutto del lavoro dei bambini etiopi. D’altronde chi può sapere a chi sono stati commissionati parti dei nostri capi d’abbigliamento, magari per conto di aziende che fanno da tramite? La maggioranza della popolazione nel Paese più grande del Corno d’Africa vive infatti in contesti rurali. Qui sono i bambini a lavorare nei telai manuali, con le loro piccole mani, in abitazioni fatte di paglia e fango, mentre le madri vanno in cerca di cibo e di acqua. In queste zone il lavoro minorile è ancora la norma, come la condizione di malnutrizione cronica, di cui soffre circa il 51% dei bambini, e che incide pesantemente sullo sviluppo fisico e cognitivo. L'istruzione non è obbligatoria. Non può esserlo vista la carenza di strutture. Così, per sfuggire al duro lavoro, sempre più bambini scappano dalle abitazioni rurali, fatte per lo più di paglia e di fango, e si dirigono nelle città. Da soli e vulnerabili, non ricevono alcun sostegno statale. Migliaia di bambini, nelle intersezioni soffocate dal traffico, vendono sigarette e chewing gum; altri mendicano. Nelle loro mani molte sono le bottiglie di plastica riempite di colla da inalare per non sentire la fame. La sostanza è facile da ottenere: i souk la vendono in bottiglie di plastica a 10 birr e non vi sono limiti di età.

Altrimenti ci sarà sempre qualcuno pronto ad aprire uno squarcio nelle tradizioni e nella storia dei popoli, così diversi tra loro, per acquisire posizioni di maggior potere. Nel frattempo, molti di noi, in Europa, portano addosso il frutto del lavoro dei bambini etiopi. D’altronde chi può sapere a chi sono stati commissionati parti dei nostri capi d’abbigliamento, magari per conto di aziende che fanno da tramite? La maggioranza della popolazione nel Paese più grande del Corno d’Africa vive infatti in contesti rurali. Qui sono i bambini a lavorare nei telai manuali, con le loro piccole mani, in abitazioni fatte di paglia e fango, mentre le madri vanno in cerca di cibo e di acqua. In queste zone il lavoro minorile è ancora la norma, come la condizione di malnutrizione cronica, di cui soffre circa il 51% dei bambini, e che incide pesantemente sullo sviluppo fisico e cognitivo. L'istruzione non è obbligatoria. Non può esserlo vista la carenza di strutture. Così, per sfuggire al duro lavoro, sempre più bambini scappano dalle abitazioni rurali, fatte per lo più di paglia e di fango, e si dirigono nelle città. Da soli e vulnerabili, non ricevono alcun sostegno statale. Migliaia di bambini, nelle intersezioni soffocate dal traffico, vendono sigarette e chewing gum; altri mendicano. Nelle loro mani molte sono le bottiglie di plastica riempite di colla da inalare per non sentire la fame. La sostanza è facile da ottenere: i souk la vendono in bottiglie di plastica a 10 birr e non vi sono limiti di età.

L’urbanizzazione forzata non è benessere

L’ultimo sondaggio ufficiale è stato condotto nel lontano 2010: anche allora c’erano 12mila bambini che vivevano non accompagnati nelle strade di Addis Abeba, ma i numeri aumentano sempre più. Molti bambini provengono dal Wolayita, regione del sud ovest del Paese, caratterizzata da un’elevata densità di popolazione, dalla frammentazione delle tribù, e dall’aumento esponenziale dell’attività di bande attive nella tratta di minori. Le ragazze di solito finiscono nel servizio domestico, dove l’abuso sessuale dilaga. Altre, già a otto anni lavorano nei bordelli attorno al mercato centrale di Addis Abeba. Altre ancora, restano in strada, dove si spingono tra le braccia di clienti bianchi in cambio di qualche cosmetico, che hanno visto indossare da modelle di carnagione altrettanto bianca nei grandi cartelloni pubblicitari che svettano in mezzo alle baracche, questa volta di lamiera. Qui Lucy, nel XXIesimo secolo, dopo oltre tre milioni di anni, ha definitivamente perso la sua bellezza “meravigliosa”.

Un programma di rete di sicurezza urbana, lanciato nel 2017 e sostenuto dalla Banca Mondiale, ora aiuta alcuni dei più indigenti delle città, compresi i bambini di strada, dando loro un piccolo contributo in cambio di lavoro come la pulizia delle strade. Ma il problema è più ampio. I bambini di strada sono già parte integrante del processo di urbanizzazione. Addis Abeba ha una popolazione che aumenta di anno in anno, anche se nessuno sa quante persone ci abitino effettivamente (si stimano tra i 6 e i 7 milioni di abitanti, quasi un terzo della popolazione urbana del Paese). I problemi sia di ordine ambientale (inquinamento, anzitutto) che di degrado sociale, sono sempre più crescenti, dal momento che la speranza di trovare lavoro in città tra chi arriva dalle aree periferiche è spesso disattesa, con un tasso di disoccupazione di oltre il 30% che si traduce nel fenomeno della marginalizzazione di molte persone, spinte a vivere negli slum e nelle strade (donne e bambini compresi). A livello nazionale, il tasso di urbanizzazione è stimato intorno al 4-6% all’anno, esercitando un’enorme pressione sulle infrastrutture e i servizi municipali. Ma nonostante l’infelicità della vita nelle strade, soprattutto per i bambini, l’alternativa – un ritorno permanente in campagna – è molto rara quanto complessa.

Il ruolo dell’Italia

L’Italia - già presente in Etiopia in modo qualificato, non solo per l’opera della Salini Impregilo che ha completato la diga Gibe III e sta realizzando quella che sarà la diga più grande d’Africa (Grand Ethiopian Renaissance Dam), ma anche per la partecipazione di Enel Green Power nella costruzione dell’impianto fotovoltaico di Metehara, a circa 200 km da Addis Abeba - può oggi trovare spazi adeguati per assumere un ruolo di leadership internazionale, contribuendo a definire una strategia a lungo termine su tutti i tavoli d’intervento capace d’integrare obiettivi sociali, culturali, politici, economici e ambientali, sia attraverso la politica degli aiuti, che attraverso investimenti diretti a creare, da una parte, scolarizzazione, e dall’altra, occupazione a condizioni dignitose e tali da ridimensionare le gravi situazioni di degrado attualmente presenti.

ARTICOLI CORRELATI

Gli interessi dell'Italia nel grande inganno della diga più grande d'Africa - Prima Parte